Columna

Pagar o no pagar, he ahí el dilema

La eterna historia de uno de los pequeños dilemas cotidianos de las mujeres de mi generación.

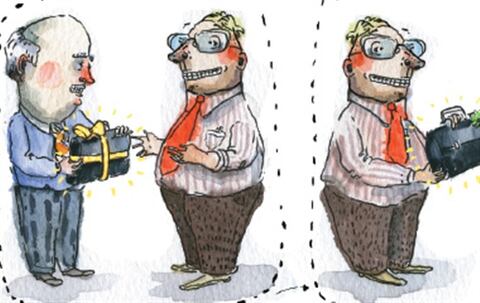

Las salidas con hombres, sin importar el tipo de relación que tengamos, la diferencia de edad o de estrato social, terminan igual para muchas mujeres de mi edad. Ya sea un desayuno de trabajo con el jefe, una ida a cine con un amigo o una salida a comer con un primo, al final siempre llega la cuenta y con ella se activa una voz interna que se pregunta: ¿pago o no pago?

Sondeando entre mis amigas, encontré tres tendencias preferidas como reacción a este dilema. La primera es la respuesta de las más conservadoras y tradicionales, como algunas de mis amigas (nótese que era un colegio del Opus Dei en Cartagena), quienes se dejan invitar de sus colegas, amigos, pretendientes o novios sin demasiado esfuerzo. Sin ninguno, para ser exacta.

La lógica de esta reacción parece ser “Si quieres tenerme a tu lado, paga”. Es sencillo. “Y seguramente él se gana un mejor sueldo, en todo caso”, dijo una amiga, explicando que se siente cómoda con este método, el que acalla las preguntas de la voz interna.

Luego está la reacción de la mayoría de mis amigas de universidad o de trabajo, quienes confiesan que no se sienten del todo cómodas cuando no aportan nada a la cuenta y por eso prefieren jugar al baile de una vez tú y la siguiente yo. “Pero llevo siempre en la mente la cuenta”. Y cada una de las cuentas, cuenta. “Si Nicolás pagó el almuerzo yo pago la comida, pero si almorzamos en un sitio muy caro, también puedo pagar el parqueadero, y entonces que él invite al desayuno y luego yo al cine”. Es una lista interminable de turnos que se preceden hasta la eternidad. Mala opción para las que nos rajamos en matemáticas.

Por último está la tercera opción, la de las viejas fregadas, como yo. La de las que sentimos un leve fastidio al dejarnos invitar porque aprendimos que con la factura se paga más que una comida: “Si hoy paga él y mañana también, después la que lo va a pagar eres tú”, es la idiosincrasia detrás de esta opción.

Y ya sea que creciéramos con mamás independientes económicamente que nos dieron ese ejemplo, o que hayamos crecido viendo el precio que se paga por no ser quien paga, para nosotras nunca es cómodo el momento en el que llega la cuenta. Con la cuenta viene la tensión a la mesa, adornada con dos mentas. Vienen nuestros prejuicios sobre lo que significa ser mujer.

“Yo no me dejo invitar, pero tampoco me gusta invitar siempre”, resumió una amiga, y eso sintetiza el problema: mal si me invitan y mal si no. “¡Que él no pague todo, pero que no sea conchudo y espere que yo lo invite!”.

Este dilema a veces se resuelve con el tradicional miti-miti, que de todas maneras nunca es exacto, porque “tu pediste plato fuerte, café y postre y yo solo pedí ensalada”. Pero en cualquier caso tras el miti-miti queda la sombra del problema y una leve insatisfacción si pagaste mucho más o mucho menos de lo que crees que cuesta lo que pediste.

Las que pensamos de esta manera llevamos la peor parte, me parece. Tal vez le ponemos a esa factura una carga innecesaria, después de todo una factura es un papel. “Pero un papel no es un papel y una cuenta no es solo una cuenta”, dice mi feminista interna, que es un fastidio en la mesa. Una factura pasa factura.

Pero sea cual sea la reacción de la mujer de la mesa nueve, su idea sobre sí misma y sobre los temas de género, lo importante es no romper con la frescura del momento, no quitarle el placer a la salida dándole voz a la voz que se pregunta: ¿pagar o no pagar? Porque esa es siempre la cuestión.