Columna

“Me pido el baño”

Pocos escenarios resultan tan íntimos como un viaje para conocer nuestro lado más oscuro y nuestra cara más amable. Es verdad que un viaje es la posibilidad de vernos de una manera más espontánea, pero eso aplica tanto para sorprenderse con el talento oculto del amigo como con el pedo del jefe.

Hace unos años visité un parque natural en Cancún, un lugar espectacular con cuevas subterráneas por donde fluyen corrientes de agua cristalina. Además de los paisajes visitados, hubo algo memorable del viaje, una frase que soltó el guía y que se ha convertido en mi oda al viaje de placer: “Aprovecha, nadie te conoce y a nadie le importa”.

En el último mes he viajado por distintas razones, con mi jefe, con algunos colegas muy queridos y otros no tanto, con mi novio, con amigos y con mi familia. Por supuesto, no han sido todos viajes divertidos ni soleados en los que haya podido aprovechar que nadie me conoce para despelucarme.

Pero en todos los viajes estamos invitados a la aventura, no solo a la de los safaris y las excursiones al fin del mundo, sino a la incertidumbre de no saber si alcanzamos a llegar, si hay tiempo para desayunar, si vale la pena preguntar en otra parte o si es mejor asegurar la habitación.

En un viaje aprendes a conocerte, sabes qué es lo innegociable, lo imprescindible, si hay que dejar algo en el camino porque pesa demasiado, ¿sacrificas los libros, la comida, la ropa o el regalo de la abuela. Los caprichos propios y los de los compañeros quedan expuestos. En un viaje se replantean las convenciones sociales: él es tu jefe pero tú eres mayor, ¿quién se queda con la ventana? Ella es tu jefa, pero es mujer, ¿le importará ser quien maneja?

Pocas situaciones comprimen en tan corto tiempo tan variadas decisiones. Tal vez no haya mucha presión social, nadie se fija demasiado adónde vas, qué marca compras, qué museo visitas ni qué tienes puesto, pero en cambio existe la terrible presión de la falta de tiempo. Tienes que decidir si vas en avión, en bus, en carro o en taxi a un lugar que no conoces, pero además tienes que decidirlo con alguien.

Tienes que convertir a tu moneda la moneda local e intentar no sufrir en el intento. Surge la cruel presión de escoger si comprar ya ese objeto único, carísimo, del que te enamoraste, o perderlo para siempre. “En Colombia no venden estos”, te consuelas cuando te dicen el precio y lo conviertes a pesos. Al final terminas descubriendo que la pieza única, ahora un objeto en serie, valía la mitad a la vuelta de la esquina. O que era, en efecto, única e irrepetible, y el tacaño que habita en tu interior te castró la posibilidad de ser su dueño.

Hay que ver la cantidad de frustraciones con las que toca lidiar en un viaje, días de mal sueño con comidas a horas extrañas que caen pesadas. Hay que ver el nuevo valor que de repente adquieren objetos cotidianos como un jabón, una curita, una botella de agua, un cauchito para agarrarse el pelo y hasta una bolsa de plástico. Todo lo que en la casa es obvio en los viajes es complicado: el transporte, cortarse las uñas, acceder a internet, hacer llamadas telefónicas, los puntos y horarios de encuentro.

Todo se vuelve una prueba, tienes que probarte a ti mismo quién eres cuando no te están mirando, si pasas por la cebra o cruzas por la mitad de la calle, pero también pones a prueba tu relación con el compañero de turno: ¿soportas con gracia sus ronquidos, armas un escándalo si llega tarde, esperas que vaya contigo al museo pero ni loca lo acompañas al partido de fútbol? ¿Y ya te contó que dejó la crema de dientes en casa?

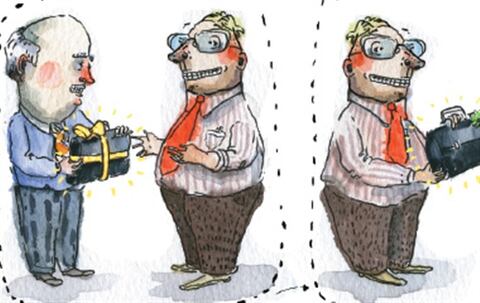

A la hora de viajar todos somos géminis: mostramos nuestro perfil con el pelo suelto al viento, tanto como nuestras mañas y mezquindades. Los viajes son metáforas de nuestras relaciones, ejercicios de sincronía, bailes en los que toca negociar nuestros deseos y necesidades. Ahora es tu turno y también es el mío, y hay un solo baño disponible.